私たちが毎日手にしているスマートフォンや、薄型のノートパソコン。これらの驚異的な薄さと高性能を支えているのが、基板実装技術の進化です。もし、数十年前の技術のまま現代のガジェットを作ろうとしたら、スマートフォンは旅行カバンのような大きさになっていたかもしれません。

電子機器の製造に携わる方や、最新ガジェットの仕組みに興味がある方にとって、基板実装の変遷を知ることは、現代テクノロジーの成り立ちを理解することに直結します。

本記事では、かつての主流だった挿入実装(IMT)から、なぜ現代の表面実装(SMT)へとパラダイムシフトが起きたのか、その歴史的背景と技術的必然性を、専門ライターの視点で詳しく解説します。この記事を読むことで、製造技術が製品デザインに与える影響や、今後の技術動向を深く理解できるはずです。

言葉の定義と背景:IMTからSMTへの転換

基板実装の歴史を語る上で欠かせないのが、IMTとSMTという2つの言葉の定義です。

挿入実装(IMT: Insertion Mount Technology)とは

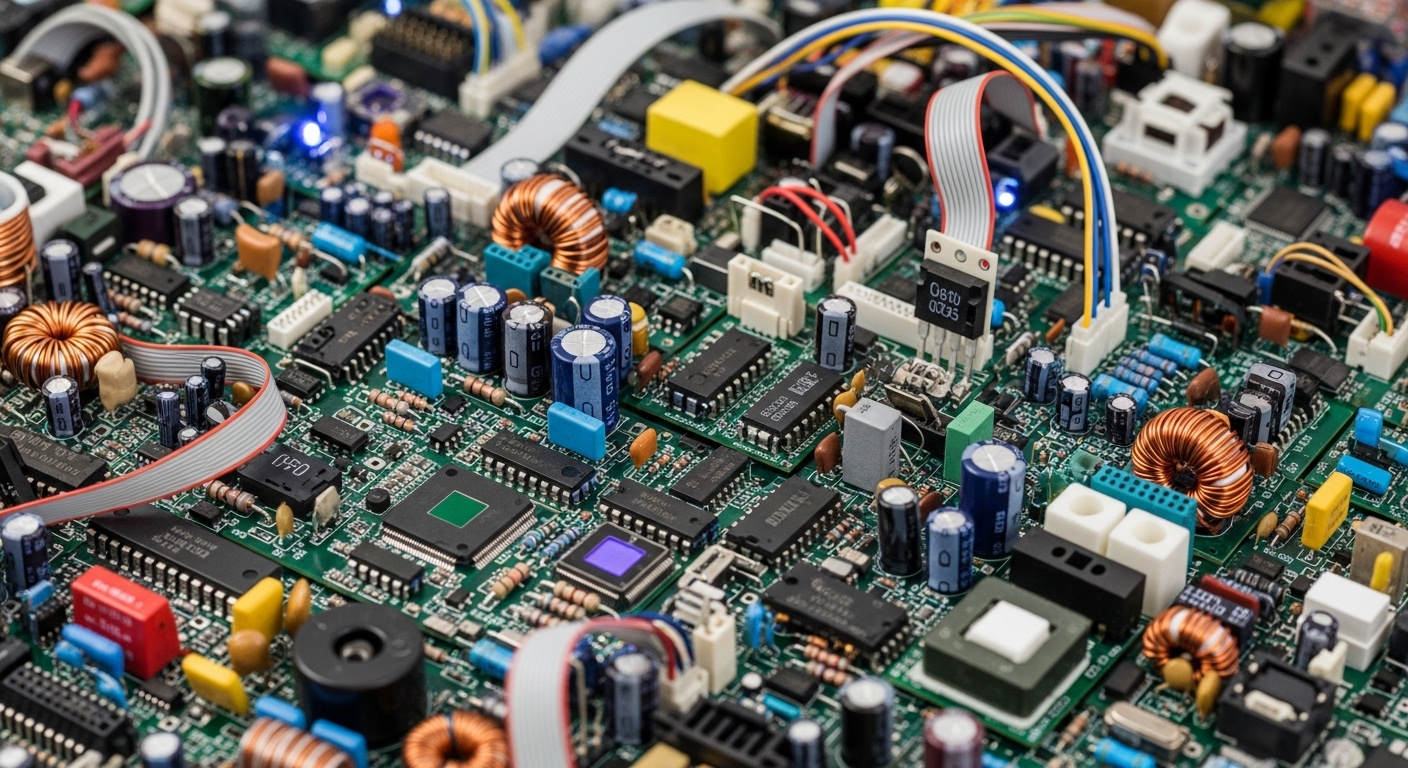

1980年代以前、電子機器製造の主流だったのが挿入実装です。これは、プリント基板にドリルで穴(スルーホール)を開け、そこに電子部品の足(リード)を差し込んで、基板の裏側からはんだ付けする手法です。皆さんも、古いラジオの内部などで、ムカデのような足が生えたICや、カラフルな抵抗器が基板を貫通している様子を見たことがあるかもしれません。

表面実装(SMT: Surface Mount Technology)とは

一方、現代の主流である表面実装は、基板に穴を開けず、基板の表面にある銅箔(ランド)の上に直接部品を載せてはんだ付けする手法です。1960年代に軍事・宇宙開発分野で産声を上げ、1980年代後半から一般消費財へと爆発的に普及しました。

なぜこの転換が重要だったのか

この転換は、単なる工法の変更ではなく、電子機器の「高密度化」を可能にした革命でした。IMTでは部品を固定するために基板を貫通させる必要があるため、基板の裏表両面を効率的に使うことが難しく、部品の間隔も広くとらざるを得ませんでした。SMTの登場により、部品の小型化と両面実装が可能になり、製品のダウンサイジング(小型化)が加速したのです。

具体的な仕組み:IMTとSMTの構造的な違い

ここでは、図解を言葉で表現するように、両者のメカニズムの違いを深掘りします。

IMTの構造:貫通による物理的制約

IMTでは、基板が「穴だらけ」になります。部品のリードを穴に通し、裏面から溶けたはんだの槽に浸す(フローはんだ付け)ことで固定します。 この方式には、以下の仕組み上の弱点がありました。

- 穴のサイズ:リードを通すための穴は、部品の足よりも一回り大きく設定する必要があり、それが基板上の面積を占有します。

- 裏面の制約:穴の出口があるため、基板の裏面には大きな部品を配置することが困難でした。

- 配線の邪魔:基板内部をリードが貫通するため、多層基板において内部の配線ルートを塞いでしまうという問題もありました。

SMTの構造:表面保持による自由度の向上

SMTでは、基板表面に「クリームはんだ」と呼ばれる、粘り気のあるペースト状のはんだを印刷します。その上に、ピンセットの先ほどもない極小部品を置いていきます。

- はんだの表面張力:加熱時に、溶けたはんだの表面張力によって部品が正しい位置に自ら微調整される「セルフアライメント効果」が働きます。

- 両面利用の最大化:基板を貫通しないため、表面と裏面で全く独立した部品配置が可能です。これにより、同じ面積の基板により多くの機能を詰め込めるようになりました。

- 微細化の追求:リードを長く伸ばす必要がないため、部品そのものを限界まで小さく(0.2mm×0.1mmなど)設計できるようになりました。

作業の具体的な流れ:SMTラインが確立されるまでのステップ

歴史の中で、どのようにして現代の洗練されたSMT製造フローが完成したのか。その進化の過程を作業ステップに沿って見ていきましょう。

ステップ1:はんだ印刷技術の確立(1980年代〜)

初期のSMTでは、はんだの供給が課題でした。そこで開発されたのが、シルクスクリーン印刷の技術を応用した「メタルマスク印刷」です。基板上の必要な場所にだけ正確にはんだペーストを塗る技術が確立されたことで、大量生産への道が開かれました。

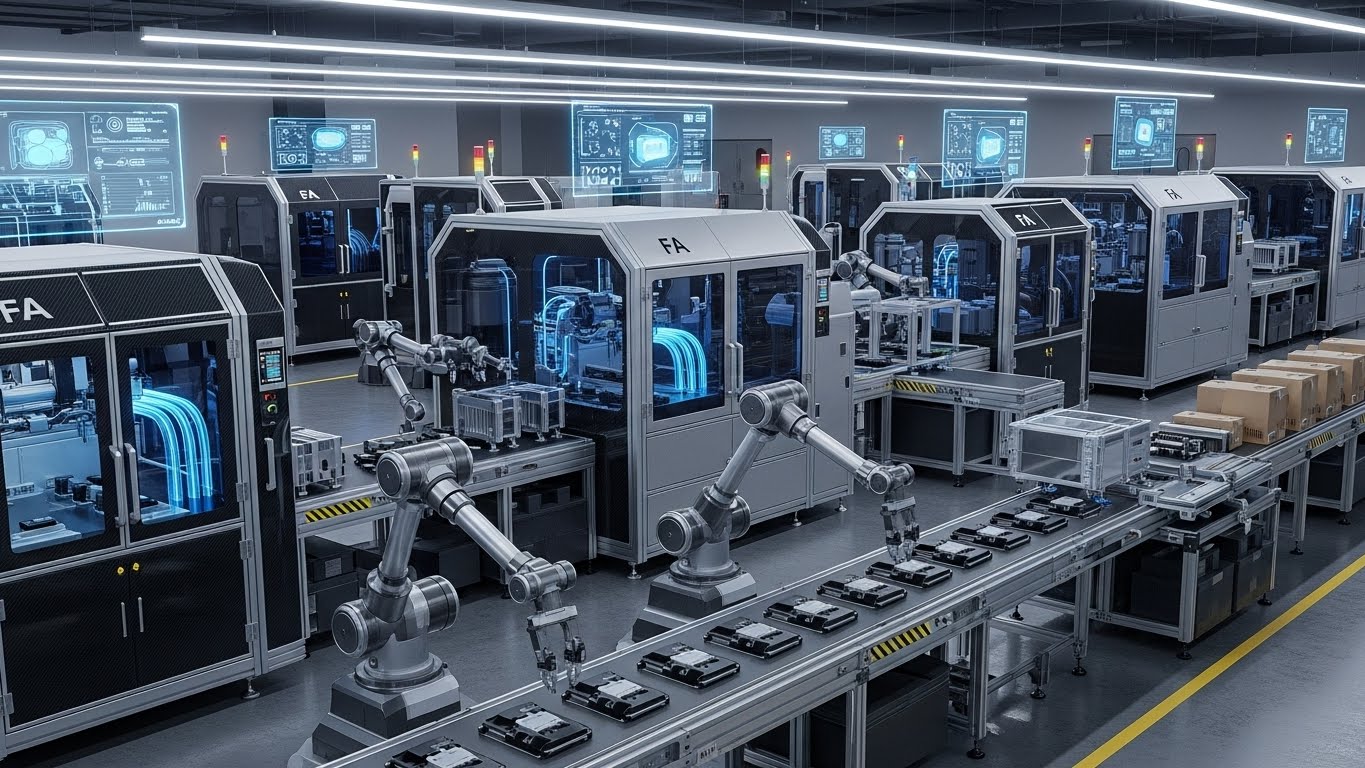

ステップ2:自動搭載機(チップマウンター)の高速化

かつては手作業で部品を置いていましたが、それではSMTのメリットである「高密度」を活かせません。高速で動く吸引ノズルが部品を拾い、画像認識で位置を補正しながら基板に置く「チップマウンター」が登場しました。これにより、1時間あたり数万個という驚異的なスピードでの実装が可能になりました。

ステップ3:リフロー炉による加熱制御

IMTのような「はんだのプール」に浸す方法ではなく、基板全体をオーブンのような装置(リフロー炉)に入れ、熱風や赤外線ではんだを溶かす手法が主流となりました。温度プロファイル(時間の経過とともに温度をどう変化させるか)を精密に制御する技術が、SMTの品質を支えています。

ステップ4:検査の自動化(AOIの導入)

部品が小さくなりすぎて、もはや人間の目では正しく付いているか判別できなくなりました。そこで、カメラとAIを用いて不具合を瞬時に見つける「自動光学検査(AOI)」がラインに組み込まれるようになりました。

ステップ5:環境対応(鉛フリー化 2000年代〜)

歴史的な大きな転換点として、環境保護のための「鉛フリーはんだ」への移行があります。従来のはんだよりも融点が高く、扱いが難しい鉛フリーはんだに対応するため、各装置の耐熱性や制御精度がさらに一段階引き上げられました。

最新の技術トレンドや将来性:さらなる高密度化の先へ

現代の基板実装は、さらなる極限に挑んでいます。

部品内蔵基板

部品を基板の「表面」に載せるのではなく、基板の「内部(層の間)」に埋め込んでしまう技術です。これにより、表面面積を100%活用できるようになり、さらなる小型化が進んでいます。

FHE(フレキシブル・ハイブリッド・エレクトロニクス)

リジッド(硬い)な基板だけでなく、紙やフィルムのように曲がる素材に実装する技術です。ウェアラブルデバイスや、衣類と一体化したセンサーなど、活用の幅が広がっています。

スマートファクトリーとAIの完全統合

製造ライン全体をデジタル上で再現する「デジタルツイン」や、不具合の予兆をAIが検知して自ら補正する仕組みが導入されています。職人の経験に頼っていた「はんだの練り具合」や「温度の微調整」が、すべてデータによって最適化される時代になっています。

よくある質問(FAQ)

Q1:なぜ昔の製品はIMT(挿入実装)だったのですか?

当時は電子部品自体が大きく、また自動搭載機の精度も低かったため、物理的にリードを穴に通して固定するIMTの方が製造が確実で、コストも安かったからです。

Q2:SMTはIMTに比べて衝撃に弱いのでしょうか?

一概には言えません。IMTは足を貫通させているため物理的な保持力は高いですが、SMTもはんだ付け面積や樹脂による補強(アンダーフィル)によって、現代の過酷な使用環境に耐えうる十分な強度を確保しています。

Q3:趣味の電子工作でSMTを行うのは難しいですか?

0402サイズのような極小部品は手作業では困難ですが、1608サイズ程度であれば、適切なはんだごてや、ホットプレートを用いたリフローなど工夫次第で個人でも可能です。ただし、顕微鏡やルーペが必須となります。

Q4:IMTは今後なくなってしまうのですか?

なくなりません。大型のトランスや電解コンデンサ、抜き差しの衝撃がかかるコネクタなどは、現在でも強度の高いIMTが使われています。製品の特性に合わせて、SMTとIMTを混載するのが一般的です。

まとめ

基板実装の歴史は、そのまま「電子機器の小型化と高性能化の歴史」と言い換えることができます。

- 1980年代までのIMT時代:頑丈だが大きく、設計に制約があった

- 1990年代からのSMT黄金時代:表面実装により、携帯電話やノートPCが普及した

- 現代から未来へ:AIや新素材の導入により、製造はさらに高度化・自動化されている

IMTからSMTへのシフトは、単なる効率化の結果ではなく、私たちの生活を劇的に変えた数々のガジェットを生み出すための、技術的な「必然」だったのです。次にあなたが最新のスマートフォンを手に取るとき、その薄い筐体の中に詰まった、数十年におよぶ実装技術の結晶に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。