エグゼクティブサマリー

現代のデジタル経済を支える物理的なインフラストラクチャーにおいて、日本の食品大手である味の素株式会社(以下、味の素)は、極めて特異かつ不可欠な地位を占めている。

一般消費者にとって、同社は「味の素(MSG)」や「ほんだし」といった調味料の代名詞として認識されているが、半導体産業の深層において、同社は高性能コンピューティング(HPC)の製造を可能にする唯一無二のゲートキーパーとして機能している。

本報告書は、同社が開発した層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム(Ajinomoto Build-up Film、以下ABF)」について、その開発の歴史的経緯、化学的・物理的特性、市場における独占的地位、そして次世代技術との競合関係を詳細に調査・分析したものである。

調査の結果、味の素は高性能CPUおよびGPU向けビルドアップ基板用絶縁材料市場において、95%を超える世界シェアを保持していることが確認された 。

この独占状態は、インテル(Intel)、AMD、NVIDIAといった巨大半導体企業のロードマップを事実上左右する力を同社に与えている。

ABFの優位性は、単なる先行者利益ではなく、アミノ酸製造の副産物を利用して開発された特殊な「潜在性硬化剤」によるエポキシ樹脂の制御技術に根ざしており、これにより1990年代後半に業界標準であった液体ワニスからフィルム状材料へのパラダイムシフトを主導することに成功した 。

本報告書では、ABFがどのようにしてナノメートル単位のシリコンチップとミリメートル単位のマザーボードを接続する架け橋となっているのか、その技術的メカニズムを解明するとともに、ABF事業が味の素グループ全体の利益構造に与える甚大なインパクト(事業利益率50%超)を分析する 。

さらに、AI(人工知能)需要の爆発的増加に伴う供給不足の経緯や、インテルなどが推進する「ガラス基板」という新たな技術潮流がABFの覇権に及ぼす潜在的脅威についても考察を行う。

第1章:企業の変貌とパラドックス – うま味からマイクロ配線へ

1.1 企業アイデンティティの二重性

1909年、池田菊苗博士による昆布からのグルタミン酸抽出を起源として創業された味の素は、一世紀以上にわたり食品科学の分野で世界的な名声を築いてきた 。

同社のロゴマークや製品は世界中のキッチンで見られるありふれた存在であるが、その背後には高度な有機化学の知見が蓄積されている。

この「食品企業」というパブリックイメージと、「ハイテク素材企業」という実態の乖離こそが、味の素の戦略的特異性である。

この二重性は偶然の産物ではなく、構造的な必然性を持っていた。

グルタミン酸ナトリウム(MSG)の製造プロセスは複雑な化学合成と発酵技術を伴い、その過程で多種多様な副産物が生成される。

1970年代、石油ショックや環境規制の強化を背景に、これらの副産物の有効活用と事業の多角化が経営課題となった際、同社はアミノ酸化学の知見をエポキシ樹脂や複合材料に応用するための基礎研究を開始した 。

当初、この研究は半導体産業を直接のターゲットとしたものではなく、樹脂の物性改良という広範な目的を持っていたが、アミノ酸の構成要素である「アミン基」を操作する能力が、後のブレイクスルーを生む土壌となった。

1.2 1990年代の技術的転換点と「ABF」の誕生

1990年代後半、パーソナルコンピューター(PC)の普及とインターネットの黎明期に伴い、CPUの高性能化競争が激化した。

CPUのパッケージング技術は、従来のリードフレーム方式から、より高密度な配線が可能なプラスチック基板(有機基板)へと移行しつつあった。

当時、基板の層間絶縁には「液状インク(ワニス)」が使用されていたが、この材料には致命的な欠点があった。

液状であるため塗布後の厚みが不均一になりやすく、乾燥・硬化に時間がかかり、溶剤の揮発による気泡の発生が歩留まりを低下させていたのである 。

この課題に対し、当時の研究開発チームを率いていた中村繁夫氏(後の味の素ファインテクノ株式会社社長、2025年より味の素株式会社 代表執行役社長最高経営責任者)は、全く新しいアプローチである「フィルム状絶縁材」の開発に着手した 。

フィルム化することで、厚みの均一性を担保し、取り扱いを容易にし、製造工程を大幅に短縮できる可能性があった。

しかし、常温でフィルム形状を維持しつつ、加熱時には溶融して微細な回路の凹凸を埋め込み、その後急速に硬化するという相反する特性(Bステージ状態の制御)を実現することは化学的に極めて困難であった。

中村氏のチームは、アミノ酸化学の知見を応用し、常温では反応せず、特定の温度域でのみ活性化する「潜在性硬化剤」を開発することでこの課題を解決した。

1999年、主要な半導体メーカー(業界ではインテルであると広く認識されている)がこの新材料「ABF」を採用したことで、半導体パッケージングの歴史は大きく転換した 。

液体からフィルムへの移行は、単なる材料の変更ではなく、製造プロセスの革命であり、これによりCPUの配線密度は飛躍的に向上したのである。

第2章:ABFの材料科学 – アミノ酸化学とエポキシ樹脂の融合

ABFが他の化学メーカーの製品を凌駕し、事実上の業界標準(デファクトスタンダード)となった理由は、その絶妙な化学的バランスにある。

ここでは、ABFを構成する材料科学的側面を詳細に分析する。

2.1 化学的核:アミノ酸由来の潜在性硬化剤

エポキシ樹脂は、硬化剤(ハードナー)と反応して三次元的な網目構造を形成することで硬化する。

通常のアミン系硬化剤は常温でも反応が進むため、樹脂と混合した瞬間から硬化が始まり、保存期間(ポットライフ)が短いという欠点がある。

フィルムとして製品化し、常温または冷蔵で輸送・保管するためには、使用直前までは反応せず、ラミネート工程の加熱時にのみ反応する「潜在性(Latent)」が必要不可欠であった。

味の素は、アミノ酸の構造制御技術を駆使し、アミンアダクト(Amine Adducts)と呼ばれる特殊な硬化剤を合成した 。

- 反応メカニズム: アミンアダクトは、活性なアミン基が化学的にブロックされた、あるいは立体障害によって保護された構造を持つ。この分子設計により、常温ではエポキシ樹脂と反応しないが、100℃〜180℃の高温域に達すると構造が変化し、活性水素を放出して急速な架橋反応を開始する 。

- 技術的優位性: 多くの化学メーカーが同様のフィルム開発を試みたが、保存安定性と硬化速度、そして硬化後の物性(耐熱性・絶縁性)を高い次元で両立できたのは、アミノ酸副産物の研究から独自の硬化剤ライブラリを持っていた味の素だけであった 。

2.2 構成要素と複合材料としての設計

ABFは単一の樹脂ではなく、高度に設計された複合材料である。

主な構成要素は以下の通りである 。

- エポキシ樹脂マトリックス: 絶縁性、接着性、耐薬品性を提供するベース樹脂。

- 無機フィラー(シリカ微粒子): ABFの性能を決定づける最も重要な添加剤の一つ。エポキシ樹脂単体では熱膨張係数(CTE)が高すぎる(60ppm/℃以上)ため、シリコンチップ(約3ppm/℃)や銅配線(約17ppm/℃)との熱膨張差により、加熱時にパッケージが反ったり、亀裂(クラック)が入ったりする原因となる。球状シリカを高充填することで、CTEを10〜40ppm/℃程度まで低下させ、機械的信頼性を向上させている 。

- フェノール系硬化剤 / シアン酸エステル: アミン系触媒と併用され、誘電特性(Dk/Df)を調整する。

- PET支持フィルム: 樹脂を薄膜状に成形するためのキャリアフィルム。顧客(基板メーカー)でのラミネート工程後に剥離される。

2.3 ABFの技術的特性と半導体への貢献

現代の高性能チップにおいて、絶縁材に求められる特性は極めて過酷である。

ABFは以下の特性指標において、業界の要求を満たし続けている。

表1: 味の素ビルドアップフィルム(ABF)の代表的な技術特性

| 特性項目 | 代表値(グレードにより異なる) | 半導体パッケージングにおける重要性と影響 | 参照元 |

| 誘電率 (Dk) | 3.3 前後 (at 5-10 GHz) | 信号の伝搬速度に影響。低いほど信号遅延が少なく、高速動作が可能。 | |

| 誘電正接 (Df) | < 0.01 (Loss Tangent) | 高周波信号の損失(熱への変換)に影響。5GやAIの高速データ通信において、損失低減は発熱抑制と信号品質維持に不可欠。 | |

| 熱膨張係数 (CTE) | 16 – 25 ppm/℃ (x-y軸) | 基板の反り(Warpage)と信頼性を左右する。銅配線やシリコンダイとのCTEマッチングが、熱サイクル試験での耐久性を決定する。 | |

| ガラス転移点 (Tg) | 165℃ – 198℃ | 材料が軟化する温度。リフロー(はんだ付け)工程の高温(260℃付近)に耐えるために高いTgが必要だが、高すぎると脆くなるためバランスが重要。 | |

| 表面粗さ (Ra) | < 0.3 µm | 微細配線形成に直結。かつてはアンカー効果による接着のために粗さが必要だったが、高周波では「表皮効果」による損失を防ぐため、極めて平滑な表面での高い接着強度が求められる。 |

洞察: ABFの進化の歴史は、この「表面粗さ」の低減の歴史でもある。

初期のグレード(GX-92など)から最新の低損失グレード(GL-102など)への移行は、信号周波数の上昇に伴い、導体表面を電流が流れる際の抵抗を最小限にするための平滑性と、それでも剥がれない接着力を化学的に両立させる闘いの記録である 。

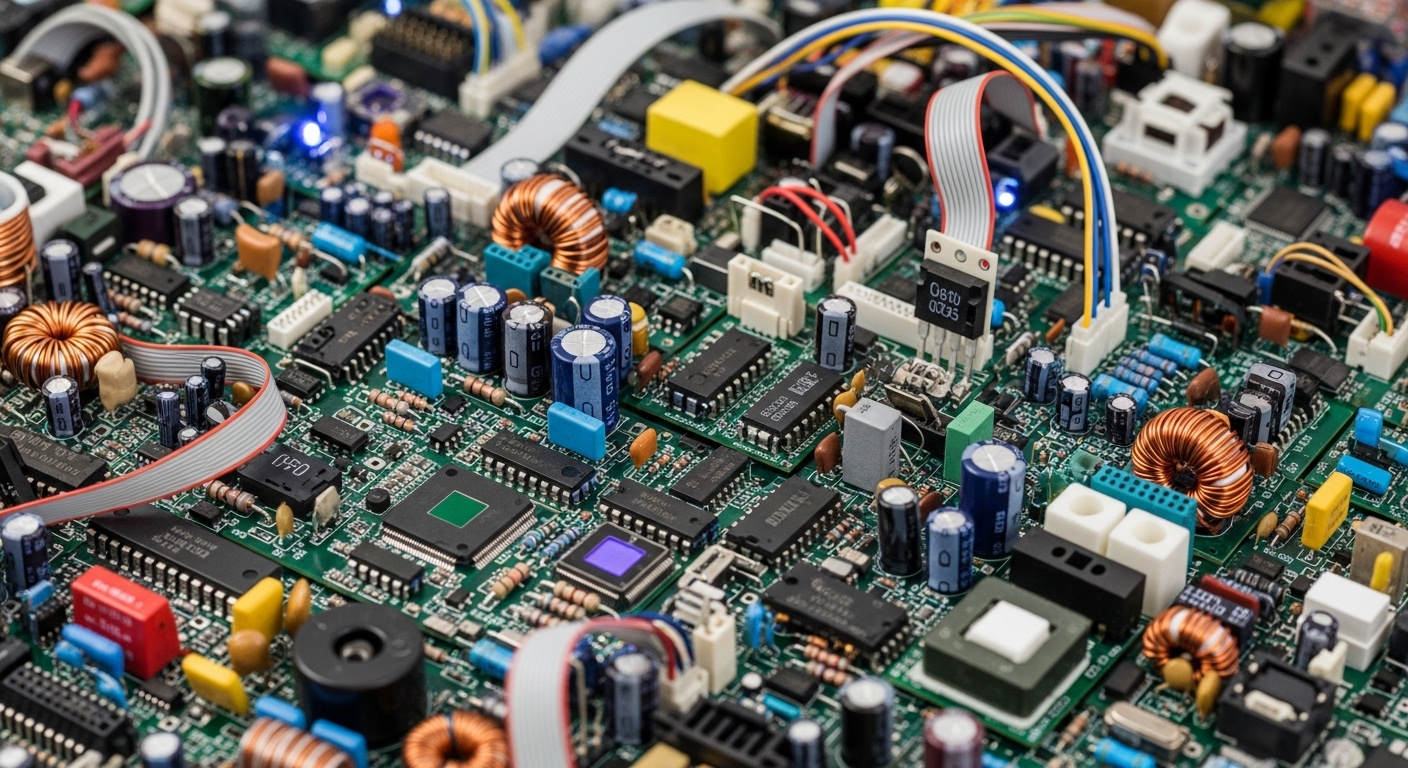

第3章:半導体パッケージングにおけるABFの不可欠性

なぜインテルやAMDは、これほどまでにABFに依存するのか。その理由は、現代のチップパッケージングの構造と製造プロセスにある。

シリコンダイ(CPU/GPU本体)上の配線幅はナノメートルオーダーであるが、マザーボードの配線幅はミリメートルオーダーである。

この1000倍以上のスケール差を埋めるために、「インターポーザ」や「ビルドアップ基板」と呼ばれる中継層が必要となる。ABFはこの中継層を形成するための唯一無二の材料となっている。

3.1 ビルドアップ工法(SAP)とABFの役割

現在、高性能基板の製造にはセミアディティブ法(Semi-Additive Process: SAP)が採用されており、この工法はABFの特性を前提に構築されている。

- ラミネート: コア材(または下層回路)の上にABFを真空ラミネート機で貼り付ける。真空下で行うことで、下層の回路パターンによる凹凸を隙間なく埋め込み(埋め込み性)、完全に平坦な表面を作り出す(平坦化性)。この「平坦化能力」こそが、液状材料に対するABFの最大の利点であり、多層化(10層、20層)を可能にする鍵である 。

- レーザービア加工: CO2レーザーまたはUVレーザーを用いて、ABF層に微細な穴(ビア)を開け、上下の層を電気的に接続する経路を作る。ABFはガラスクロスを含まない樹脂単体(フィラー含有)のフィルムであるため、レーザーによる加工性が極めて高く、直径数十ミクロン以下の微細なビアを高速かつ精密に形成できる 。ガラスクロスを含むプリプレグ材(FR-4など)では、ガラス繊維がレーザーを散乱させるため、このような微細加工は困難である 。

- デスミアとめっき: ビア底に残った樹脂カス(スミア)を過マンガン酸塩などで化学的に除去(デスミア)した後、無電解銅めっきを行い、その後フォトレジストで回路パターンを形成し、電解銅めっきで配線を成長させる。

3.2 CPU保護機能としての機械的特性

「CPU保護」という観点において、ABFは単なる電気的絶縁以上の役割を果たしている。

- 応力緩和: シリコンチップと基板の間には巨大な熱応力が発生する。ABFは硬化後も適度な弾性率を持ち、この応力を緩和するクッション材として機能し、チップの破壊(クラック)やはんだバンプの剥離を防ぐ。

- 剛性の付与と反り制御: 近年の研究では、ABFにガラスクロスを含浸させた「ABF-GCP(Glass-Cloth Primer)」といった派生材料も開発されており、基板全体の剛性を高め、パッケージの反り(Warpage)を抑制する技術も進んでいる 。反りは、チップの実装歩留まりを低下させる最大の要因の一つであり、ABFのフィラー技術による低CTE化と剛性制御は、巨大化するAIチップの製造歩留まりを支える生命線である。

第4章:市場構造と独占的地位 – 「慈悲深き独占」の実態

味の素のABFにおける地位は、一般的な「独占」の概念を超え、産業構造そのものが同社に依存する形となっている。

これを「慈悲深き独占(Benevolent Monopoly)」と呼ぶ向きもあるが、実態は単一障害点(Single Point of Failure)に近いリスクと、圧倒的な価格決定権の共存である。

4.1 圧倒的な市場シェア

複数の独立した市場調査レポートが、味の素の独占的地位を裏付けている。

- 世界市場シェア: ハイエンドCPU/GPU向けビルドアップフィルム市場において、味の素のシェアは95%から99%と推定されている 。

- 競合状況: 積水化学工業や中国系メーカーも同様の絶縁フィルムを製造しているが、インテルやNVIDIAの認定(Qualification)を取得し、サーバー向けハイエンド製品で量産採用されている例は極めて限定的である。特に、信頼性が数万ドルのチップの命運を左右するデータセンター向け市場においては、「実績のあるABF以外はリスクが高すぎて使えない」という心理が働き、事実上のロックイン状態にある 。

4.2 サプライチェーンの構造と主要プレイヤー

ABFの物流と商流は、以下のような特定の経路を辿る。

- 製造: 味の素ファインテクノ株式会社(群馬県)。ここが世界の供給源である 。

- 直接顧客(基板メーカー): ABFは、台湾と日本の特定の基板メーカーに販売される。主要なプレイヤーは、Unimicron(欣興電子)、Ibiden(イビデン)、Nan Ya PCB(南亜電路板)の「ビッグ3」に加え、Shinko Electric(新光電気工業)、Kinsusなどが挙げられる 。

- エンドユーザー(半導体メーカー): これらの基板メーカーが、ABFを用いてパッケージ基板を製造し、インテル、AMD、NVIDIA、Apple、Broadcomなどに納入する。重要な点は、エンドユーザーであるインテルなどが、基板メーカーに対して「絶縁材には味の素のABF(特定の型番)を使用すること」とスペック(仕様書)で指定している点である 。

洞察: この構造により、味の素は直接の取引がないインテルやNVIDIAに対しても、間接的に強力なバーゲニングパワー(交渉力)を持つことになる。

4.3 「ABF不足」による世界的混乱(2020-2023)

このサプライチェーンの脆弱性は、COVID-19パンデミック中に露呈した。

リモートワーク需要によるPCの爆発的売上増と、DX(デジタルトランスフォーメーション)によるサーバー需要の急増が重なり、ABFの供給が需要に追いつかなくなったのである。

- 影響: ネットワーク機器大手のBroadcomは、ルーター用チップの納期が63週間から70週間に延びたと報告し、その主因として「基板材料(ABF)の不足」を挙げた 。自動車産業からゲーム機(PlayStation 5など)に至るまで、あらゆる電子機器の生産が滞った背景には、群馬県の工場で作られるフィルムの不足があった。

- 教訓: この危機を経て、半導体業界はABFを「単なる部材」ではなく「戦略物資」として再認識した。インテルやNVIDIAは、基板メーカーの設備投資を一部負担するなどの異例の措置を取り、ABFの確保に奔走した 。

第5章:財務分析 – 食品事業と電子材料事業の収益構造比較

味の素株式会社の財務諸表を分析すると、ABFを含む「機能材料(Functional Materials)」セグメントが、同社の利益構造を劇的に変革していることが浮き彫りになる。

5.1 セグメント別パフォーマンスの乖離

同社の売上の大半は依然として「調味料・食品(Seasonings and Foods)」や「冷凍食品(Frozen Foods)」が占めているが、利益率においては電子材料が圧倒している。

- 利益率: 2024年度第1四半期の実績において、機能材料セグメント(電子材料を含む)の事業利益率は54%という驚異的な数値を記録した 。食品業界の一般的な営業利益率が5%〜10%程度であることを考慮すると、これは完全に別次元のビジネスモデルである。

- 成長率: ABF市場規模は、2024年の6億600万米ドルから、2032年には12億3400万米ドルへと倍増し、年平均成長率(CAGR)9.3%で拡大すると予測されている 。

5.2 設備投資と経営戦略の転換

AIおよびHPC需要の長期的拡大を見据え、味の素は積極的な設備投資を行っている。

- 250億円の投資計画: 2030年に向けて、ABFの生産能力を2023年比で50%増強するために、約250億円(約1億7000万米ドル)の設備投資を計画・実行中である 。新工場棟の建設や生産ラインの増設が含まれ、これにより将来的な需要増に対応する構えである。

- CEO人事のメッセージ: 2025年、ABFの生みの親である中村繁夫氏が味の素株式会社の代表執行役社長CEOに就任した 。これは、創業以来の食品企業としてのアイデンティティを保持しつつも、経営の主軸を「アミノサイエンス」に基づく高付加価値マテリアル事業へとシフトさせるという、極めて明確な戦略的メッセージである。中村氏のリーダーシップの下、同社は「食品と半導体」という二つのエンジンを持つハイブリッド企業としての性格を強めている。

第6章:次世代技術の台頭と存続への脅威 – ガラス基板の衝撃

現在、ABFは無敵の地位にあるが、半導体技術の進化は止まることを知らない。

チップの微細化(ムーアの法則)が物理的限界に近づく中、パッケージ基板にも変革の波が押し寄せている。

その最大の脅威かつ機会となるのがガラス基板(Glass Substrates)である。

6.1 有機基板(ABF)の物理的限界:反りと微細化の壁

現在のABFを用いた有機基板は、樹脂と銅の複合体であるため、熱を加えると複雑に伸縮し、反り(Warpage)が発生する。

チップサイズが巨大化(例えば100mm x 100mmを超えるようなAIチップ)すると、この反りが許容範囲を超え、チップと基板の接合部が破壊される。

また、樹脂表面の微細な凹凸は、2マイクロメートル以下の超微細配線の形成を困難にする 。

6.2 ガラス基板の台頭

インテルは、2020年代後半(2026年〜2030年頃)に、次世代の高性能チップ向けにガラス基板を導入するロードマップを発表している 。

サムスンやSKグループも同様の技術開発を急いでいる 。

- ガラスの利点: ガラスは極めて平坦であり、熱膨張係数(CTE)をシリコンと完全に一致させることができる。これにより、巨大なパッケージでも反りが生じず、従来の有機基板では不可能な微細配線が可能になる。

6.3 ABFへの影響と「共存」のシナリオ

ガラス基板の登場はABFを駆逐するのか?

結論から言えば、「役割は変化するが、消滅はしない」というのが専門家の見解である。

- ハイブリッド構造: ガラス基板はあくまで「コア(芯材)」である。その上に多層の配線層を形成するためには、依然として絶縁材料が必要となる。ガラスコアの上にABF(またはその改良版)を積層する「ガラスコアビルドアップ基板」が有力な構造として検討されている 。

- 市場の棲み分け: ガラス基板は製造コストが極めて高く、当面は最高級のAIチップ(データセンター向け)に限定される。PC、スマートフォン、自動車、一般サーバーなどのボリュームゾーン(市場の95%以上)では、コストパフォーマンスに優れるABF有機基板が引き続き使用される 。

- 技術適応: 味の素は、ガラス素材への密着性を高めた新グレードの開発を進めており、ガラス基板エコシステムの中に入り込む戦略を取っている 。

第7章:地政学的リスクとサプライチェーンの強靭性

ABFの独占は、経済安全保障の観点からはリスク要因ともなり得る。

7.1 「シングルソース」のリスク

世界のハイテク産業は、群馬県にある味の素ファインテクノの工場に依存している。

もし大規模な自然災害や事故によって同工場の稼働が停止すれば、世界の半導体供給は数ヶ月にわたり麻痺する可能性がある。

このリスクに対し、米国政府や半導体メーカーは供給源の多様化を望んでいるが、ABFと同等の性能・歩留まりを実現できる代替品は未だ出現していない 。

7.2 台湾への集中

また、ABFを購入して基板を製造するUnimicronやNan Ya PCBといった主要プレイヤーの多くが台湾に拠点を置いていることも、地政学的リスク(台湾有事など)として認識されている。

米国はCHIPS法などを通じて国内でのパッケージング能力強化を図っているが、材料(ABF)と基板製造の両方が東アジアに集中している現状を変えるには長い時間を要する 。

結論

味の素株式会社のABF事業は、一企業の多角化成功事例という枠を超え、現代のテクノロジー文明を支える構造的な柱となっている。

食品製造の副産物から生まれたアミノ酸化学の知見が、半導体製造のボトルネックを解消し、ムーアの法則の延命に貢献してきた事実は、イノベーションの非連続性と深遠さを物語っている。

インテルやAMDの高性能チップにとって、ABFは「単なるプラスチックのフィルム」ではなく、ナノの世界と人間の世界を繋ぐ不可欠なインターフェースである。

同社が保持する95%超のシェアと50%超の利益率は、その技術的障壁の高さと市場支配力を如実に示している。

ガラス基板という新たな技術の波が迫りつつあるが、味の素は生産能力の増強と新材料開発によって、その地位を盤石なものにしようとしている。

調味料の巨人としての顔を持つ一方で、味の素は「デジタル社会の黒衣(くろご)」として、今後もシリコンサイクルの中心に立ち続けるであろう。

表2: 略語一覧

- ABF: Ajinomoto Build-up Film(味の素ビルドアップフィルム)

- CPU: Central Processing Unit(中央演算処理装置)

- GPU: Graphics Processing Unit(画像処理装置)

- HPC: High Performance Computing(高性能コンピューティング)

- SAP: Semi-Additive Process(セミアディティブ法)

- CTE: Coefficient of Thermal Expansion(熱膨張係数)

- Tg: Glass Transition Temperature(ガラス転移点)

- MSG: Monosodium Glutamate(グルタミン酸ナトリウム)